文章部分内容转载自公众号三联生活实验室

一所位于长沙的职业高中,中考成绩刚出来,门口便连夜排起长队。连校长自己都震惊——这样排队报名的盛况,之前他只在长沙最好的普通高中见过。

这是2024年夏天发生的事。近年来,选择上职高的家庭好像真的越来越多了。

近20年,中国的教育可以说是卷上加卷,大家先是为中考焦虑,再是为高考迷茫,近些年,甚至卷到了学龄前。如果说真有更多人选择了上职高,是不是意味着,这种教育内卷大潮,正在慢慢退潮?

要知道,仅在北京海淀区,就有超过2000名中小学生因心理问题休学在家。这意味着,一个500人的年级,就可能有3个孩子被学业等社会反映的综合焦虑压垮。

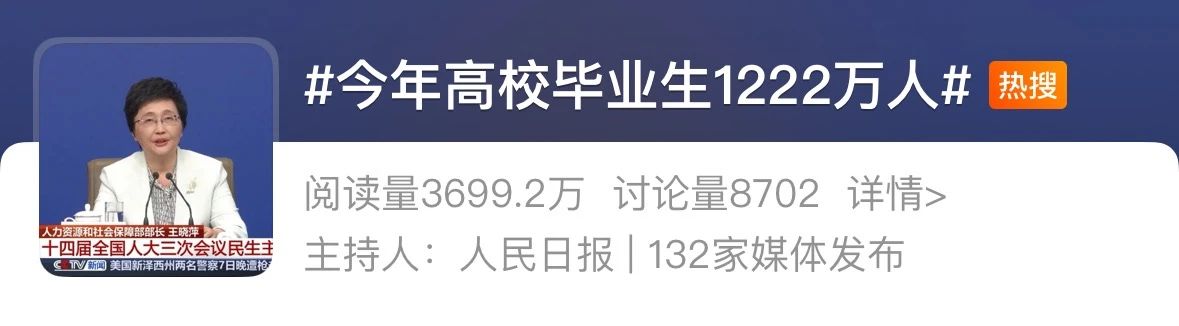

然而,当他们在这个夏天,终于跨过了中高考的独木桥,等待他们的,可能并非简单的上岸,而是更加残酷的竞争——也正是这个夏天,将有1222万高校毕业生涌入就业市场,较去年激增43万人。与此同时,16-24岁青年就业率也不容乐观。

造成这些数据的原因很复杂,但如果选择上职高的孩子真的增多了,会否给这条唯一的上升路径,带来一些变化?

或者说,假如精通一门技术可以和文凭教育带来同等的社会认可,人们在这个阶段的选择上会否更多样松弛一些?

无论如何,基于以上的这些观察,或许一些新的可能正在发生,比如——今年4月,北京又试点了几所职业本科。北京第一所职业本科大学“北京科技职业大学”也正式成立,也就是说,职高学生也可以凭自己的努力拿到本科学历。

但是,职业高中真的正在成为越来越多孩子的选择吗?职业教育,真的在变得越来越好吗?

片中,我们拍摄了80多位普通人,包括职高教育工作者和在读学生。有人觉得孩子未来成为技术蓝领未尝不可,也有人担忧他们遭遇学历歧视。我们直面社会的复杂性,让不同声音——尤其是职校孩子们的声音——被听见。

职业高中,常被视为“被淘汰者”混日子的地方。然而,当人生的起点是职高时,这些孩子远未“完蛋”——现实的职业教育,也并非我们想象的那般不堪。

我们想告诉你,世界真的够大,大到可以装得下你的小世界。

刻板印象里,职高学生是被中考筛选下来的“差生”,是“抽烟喝酒烫头”的集大成者。“职高的学生就是最差的、职业教育就是兜底的、职高学生是什么东西也没学到的……”

但,一些之前从未听到过的声音,令我们印象深刻。

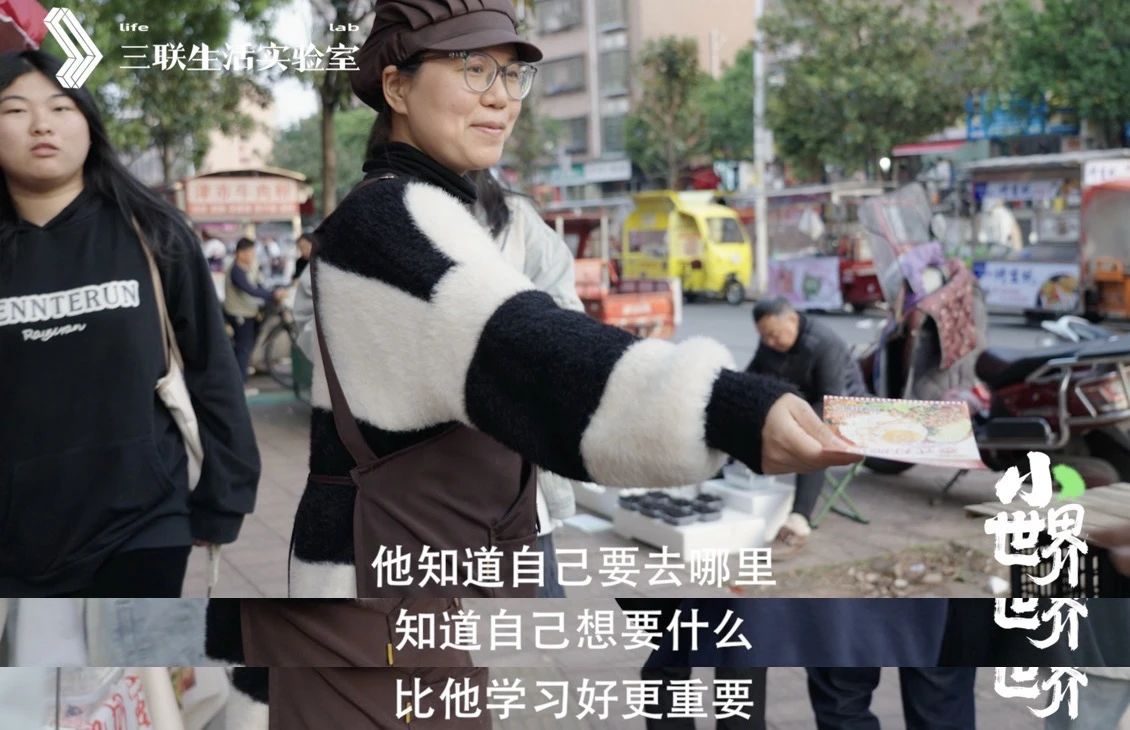

职高的学生说,虽然自己学习不好,但学习不好不代表人品不好,人品好比成绩好更重要,只要考试不作弊就行了。

职高的老师说,职高有职高的卷,普高有普高的卷。“在职高,学生们既然是参加了对口高考,就已经明确了未来大学所要学习的专业,所以对自己的人生可能会更有规划。如果对口高考没有考得很好的话,还是会被录取到大专的,而且大专院校也不错。”

职高的校长说,职高学生都有劳动观念,出去就是生产劳动第一线的。“俯不下身段,怕脏怕累,拈轻怕重,这不是职高学生。”

令人意外的是,如今上职高也不再是孩子们升学的阻碍,来到职高的学生,反而对考本科抱有更大的期待。

不同于普高压抑紧张的学习环境,职高里的画风“格外清奇”。你很难想象,“上学太好玩了,特别的快乐。”这句话,会是一个高中生说出来的。

因为不需要和普高的学生们竞争,职高学生的升学压力似乎是可解释、可接受、有希望的。“我们跟普高学生们不一样,赛道不一样。”

然而,社会对职高的偏见无处不在,很多人觉得“上了职高这辈子就毁了。”

在社会相当一部分人眼中,职高的学生就是不努力、成绩差;

而因为学习成绩不好,对他们的偏见也波及到了人品。职高学生,经常被安上混日子、小太妹等刺眼的标签。有人觉得,职高的学生就是“打流”的,“打架蛮厉害的。”

这些对职高学生的刻板印象, 让我们不停思考,社会到底需要什么样的人才?卷到什么程度,才能到头?

普通高中里的孩子,他们的父母望子成龙、望女成凤。而职高的学生,反而拥有着更加广阔的选择面。

“来职高,不一定非得奔着考大学,也可以是来学习一门技能。技能与学业双修,这里不能开花,我那方面就要开花。”

人生,是不是可以不只有一种标准答案?

过去人们对教育最理想的期待,是通过学习,让人生的路越走越宽。而去读职高,一旦教育不再是通识教育,而是专项对口的技能培训,外界便会默认这里的学生,未来也只剩下了一种可能,而他们也是同一种失败的“差生”。

事实上,近年来,国家正在大力发展职业教育。然而,社会对学历的执念、对职教的偏见、对“成功”的单一评价标准,仍让大部分人在单一的赛道中,被动地内卷。

人生道路千千万,不是每一条路,都是通往罗马最快的路。而上职高的学生,选择了另一条路,但谁说另一条路,不会是正确的路呢?

“读职高等于葬送未来?”这句话像一把无形的刀,不仅刺痛了无数中职学生的心,更折射出社会对职业教育的深度偏见。当家长因“中考分流”焦虑到失眠时,是否意识到,正是这种污名化的观念,正在将孩子推向更深的困境?